新学期最初の中学女子弁当と七草粥

20200107

ちゃちゃのお弁当。

始業式の日から、午後まで授業があるため、お弁当です。

お母さんが作ってくれました。

「おばあちゃん弁当だからおしゃれに作れないのよー」と言うのですが、いつも美味しそうです。

- 卵焼き

- ミニトマト

- サラダ(胡瓜とツナ)

- 小さいウィンナー

- 唐揚げ

- しそ昆布

朝ごはんは、七草粥。

みなさん、七草粥食べましたか?

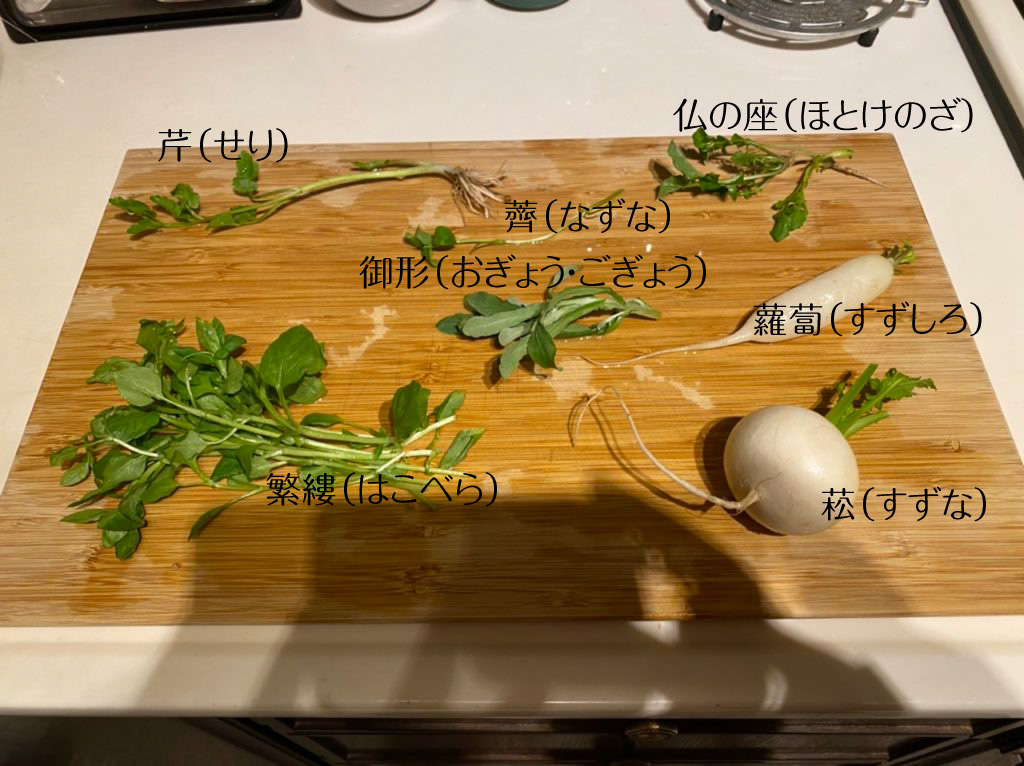

春の七草は

- 芹 せり

香りよのい若菜は、おひたしなどの食用として「七草」時期以外でも食べられています。 - 薺 なずな

別名、ぺんぺん草。昔は冬の貴重な野菜で若苗を食用にします。 - 御形 おぎょう(ごぎょう)

生薬の鼠麹草 -そきくそう- のことです。 - 繁縷 はこべら

ハコベのこと。おひたしなどの食用でよく見かけます。他には小鳥などに野菜が割りの餌として与えたりもするようです。 - 仏の座 ほとけのざ

田平子 -タビラコ- のこと。の七草のタビラコはキク科で黄色い花を付ける。紫紅色の花を付けるホトケノザはシソ科だが食用にはしない。

- 菘 すずな

蕪 -カブ- のこと。 - 蘿蔔 すずしろ

大根 -ダイコン- のこと。

1月7日は、五節句の一つ「人日 -じんじつ- の節句 」です。この日には「七草粥」を食べて邪気を祓い、一年の無病息災と五穀豊穣を祈るとされる風習があります。

※五節句は、 人日 じんじつ (正月7日)、 上巳 じょうし (3月3日)、 端午 たんご (5月5日)、 七夕 しちせき (7月7日)、 重陽 ちょうよう (9月9日)

昔の旧暦では、お正月が今の2月ごろだったので、その中で芽吹いてくる若芽の生命力にあやかって元旦から7日目の「人の日(中国の占卜)」に7種の草を入れたおかゆを食べたそうです。

今では、お正月のおせち料理で疲れた胃をいたわる意味で根付いている行事ですよね。

我が家も、お正月から贅沢にたくさん飲み食いしていたので、胃がホッとしました。しっかり胃腸をお休みさせるために、七草がゆを食べたら次のお食事までは間食などしません。もちろん、デザートも食べません。

胃腸をしっかりお休みさせて、シャッキリと仕事始めを迎えたいと思います。